전체메뉴

정조대왕

- 홈

- 정조대왕

- 정조시대의 문화예술

정조시대의 문화예술

진경시대

정조시대는 조선중화주의(朝鮮中華主義)를 바탕으로 조선 문화의 수준에 자신감을 가졌다. 이런 시대에 왕위에 오른 정조는 자신의 학문적 소양을 바탕으로 강력한 문화정치를 추구하였으며, 여기에 청나라의 문화를 적극적으로 수용함으로써 조선후기의 문예부흥 시대를 열었다. 이 시기는 기존의 시대와 다른 문화적 특성이 한껏 드러나고 있기에 다른 말로 진경시대(眞景時代)라고하기도 한다. 진경시대라는 것은 조선왕조 후기 문화가 조선 고유색(固有色)을 한껏 드러내면서 난만한 발전을 이룩하였던 문화절정기를 일컫는 문화사적(文化史的)인 시대구분 명칭이기도 하다. 정조는 조선 전체가 평화롭고 평등하며 그 어떤 외세의 침입도 받지 않는 자주적인 나라를 만들고자 하였다. 그러한 의지의 발현 속에서 조선의 문화가 중국 문화와의 차별성을 분명히 두고자 하였으며 그 결과 이전 시대의 문화와는 근본적인 차이가 나는 문화의 장르가 나타났다.

판소리 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

판소리 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

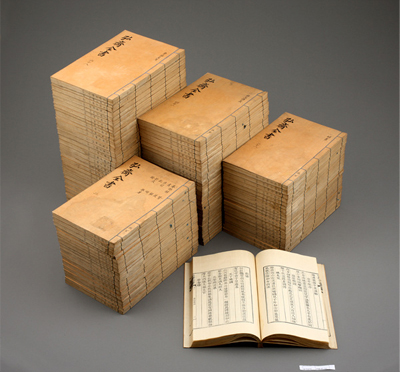

홍재전서 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

홍재전서 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

팔달문 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

팔달문 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

그림과 음악

판소리 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

판소리 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

도화서에서 규장각으로 이관된 자비대령화원의 단원 김홍도와 혜원 신윤복이 등장하여 정조의 뜻과 희망에 따라 백성들의 삶의 모습을 그림으로 나타내고 있다. 음악에서도 중국의 당악(唐樂)이 아닌 우리 고유의 음악을 만들고 백성들의 삶을 윤택하게 해주고 있다. 우리가 알고 있는 판소리의 원형이 정조시대부터 비롯된 것은 너무나 잘 알려진 사실이다.

저술과 편찬 활동

홍재전서 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

홍재전서 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

더불어 이 시대에 우리 역사를 바로 세우고자 하는 국학(國學)운동이 일어나고 새로운 역사관 정립과 역사서술이 시작되었다. 이전시대까지 조선 역사의 한 부분으로 평가받지 않고 있던 발해의 역사가 정조의 지시에 의해 규장각 검서관 유득공이 '발해고(渤海攷)'를 저술하고, 안정복은 동사강목(東史綱目)을 저술하였다.

또한 정조는 문화의 한 장르였던 조선의 무예도 정립하였다. '무예도보통지(武藝圖譜通志)'를 저술하여 신라 시대 황창랑으로부터 시작된 본국검을 비롯한 지상무예 18가지와 마상무예 6가지를 정리하여 우리 역사상 최고의 무예서를 편찬하였다.

또한 정조는 문화의 한 장르였던 조선의 무예도 정립하였다. '무예도보통지(武藝圖譜通志)'를 저술하여 신라 시대 황창랑으로부터 시작된 본국검을 비롯한 지상무예 18가지와 마상무예 6가지를 정리하여 우리 역사상 최고의 무예서를 편찬하였다.

활자를 주조하다

정조는 책을 간행하기 위하여 활자의 중요성을 인식하였다. 활자를 통해 책을 다량으로 간행하여 조선 백성들에게 지식을 보급하는 것이 국가가 해야 할 중요한 일이라고 생각했기 때문이다. 그래서 정조는 동궁 시절인 1772년(영조 48)에 갑인자(甲寅字)의 글자체로 임진자(壬辰字) 15만자를 주조하도록 하였으며, 즉위 원년인 1777년 정유년에는 임진자의 글자본으로 정유자(丁酉字) 15만자를 다시 주조하게 하였다.

1782년에는 숙종 때 만든 한구자(韓構字)를 바탕으로 재주한구자(再鑄韓構字) 8만 여 자를 다시 주조하게 하였다. 이어 1792년에 나무로 생생자(生生字) 32만자,1796년에 생생자를 바탕으로 금속활자인 정리자(整理字) 30만자를 주조하게 하여, 재위 기간 동안 수십 만 자의 활자가 제작되었다. 가히 정조시대는 활자의 시대라고 할 수 있다. 한 국왕의 재위 기간에 이처럼 많은 활자를 만든 일은 조선시대 전체에 걸쳐 한 번도 없었으며, 세계적으로도 유례를 찾아보기 어렵다.

1782년에는 숙종 때 만든 한구자(韓構字)를 바탕으로 재주한구자(再鑄韓構字) 8만 여 자를 다시 주조하게 하였다. 이어 1792년에 나무로 생생자(生生字) 32만자,1796년에 생생자를 바탕으로 금속활자인 정리자(整理字) 30만자를 주조하게 하여, 재위 기간 동안 수십 만 자의 활자가 제작되었다. 가히 정조시대는 활자의 시대라고 할 수 있다. 한 국왕의 재위 기간에 이처럼 많은 활자를 만든 일은 조선시대 전체에 걸쳐 한 번도 없었으며, 세계적으로도 유례를 찾아보기 어렵다.

수원 화성(華城)에 나타난 조선중화주의(朝鮮中華主義)

팔달문 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

팔달문 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

이렇듯 우리 고유의 색을 찾아가는 진경문화는 정조시대 이전부터 나타나기 시작했지만 실제 가장 역량적인 문화의 발현은 정조시대였고 그 문화적 공간은 바로 화성이었다. 진경시대를 이룬 정조의 새로운 문화정책의 기반은 말할 것도 없이 화성(華城)이다. 화성은 우리가 알고 있는 성곽만이 아닌 도시 전체를 일컬음이니 화성이 정조의 문화적 기반이라 함은 수원이 당시의 문화기반이라는 것을 말하는 것이다. 화성에는 조선, 중국, 일본의 성곽 장점들이 모두 포함되어 있었다.

동서양의 모든 문화를 수용하여 그것을 조선화하고자 했던 정조와 당대 학자들의 포용력이 보여준 결과라고 할 수 있다. 남의 것을 배척하지 않는 열린 마음이 화성에서 극명하게 보여주는 것이 바로 이 때문이다. 중국식 건물인 듯 하면서도 조선식이요, 일본식 성벽인 듯 하면서도 조선식인 것이 바로 이 때문이다. 정조시대에 우리 산천을 고민하고 우리 민족의 삶을 고민하는 진경문화가 나타난 것이 우연이 아니고 조선이 세계 문명의 중심이라는 조선중화주의가 나타난 것이 바로 이러한 사상에 대한 포용과 관용 때문이었다.

동서양의 모든 문화를 수용하여 그것을 조선화하고자 했던 정조와 당대 학자들의 포용력이 보여준 결과라고 할 수 있다. 남의 것을 배척하지 않는 열린 마음이 화성에서 극명하게 보여주는 것이 바로 이 때문이다. 중국식 건물인 듯 하면서도 조선식이요, 일본식 성벽인 듯 하면서도 조선식인 것이 바로 이 때문이다. 정조시대에 우리 산천을 고민하고 우리 민족의 삶을 고민하는 진경문화가 나타난 것이 우연이 아니고 조선이 세계 문명의 중심이라는 조선중화주의가 나타난 것이 바로 이러한 사상에 대한 포용과 관용 때문이었다.

정조시대 회화 발전

정조시대 문화예술이 가장 발달한 분야는 회화분야이다. 회화분야에서는 단원(檀園) 김홍도(金弘道, 1745-1806)와 고송유수관(古松流水館) 이인문(李寅文, 1745-1824), 긍재(兢齋) 김득신(金得臣, 1764-1822), 초원(楚圓) 김석신(金碩臣, 1768-?) 등이 출현하여 겸재세대를 계승하려는 강한 의지를 나타내게 되는데 공교롭게도 이들은 모두 화원화가들이었다.

김득신 「파적도」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

김득신 「파적도」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

이인문 「강산무진도」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

이인문 「강산무진도」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

이들이 화원화가라는 것은 결코 우연한 일은 아니다. 진경시대 초기문화를 주도하면서 조선고유색 짙은 화풍을 창안해 내던 인물들이 한결같이 조선성리학 이념에 투철한 사대부 화가들이었다는 사실과 대조적인 현상이기 때문이다. 진경산수화풍을 창안해 낸 겸재와 풍속화풍의 시조인 관아재가 그런 대표적인 인물이다. 새로운 양식의 창안이라는 것은 그 뿌리가 되는 바탕이념에 대한 선구적 이해를 전제로 해야 하기 때문에 이념집단 중에서도 선두주자만이 그 일을 감당해 낼 수 있다. 그러나 화원화가들은 정종의 의해 성장한 왕실 전속 전문 화가이니 왕실이나 궁척들의 주문에 따라 기존의 화풍을 활용하여 보다 훌륭한 그림을 그려내는 것이 그들의 몫이었으므로 항상 그들은 회화사에서 대미(大尾)를 장식하는 역할을 담당하게 된다.

단원 김홍도의 그림에서 보이는 다양한 구도감각이 음양대비와 음양조화로 일관하던 겸재의 단조로운 구도감각을 깨뜨리고 있는 것이 그 대표적인 예이다. 뿐만 아니라 풍속화에서도 그 인물묘사를 초상화처럼 정확히 해내서 어진도사(御眞圖寫)가 본업이었음을 과시하게 되는데 조선 고유색을 드러내는 진경·풍속 양대 화풍 중 특히 풍속화가 이들의 손에서 최고의 발전을 보이면서 대미를 장식하게 되는 이유가 여기에 있다. 화재(和齋) 변상벽(卞相璧, 1730-?)같은 화원화가는 초상화 그리는 기법을 영모화(翎毛畵)에 적용하여 짐승의 모습을 극사실적으로 핍진(逼眞)하게 그려내기도 하였다.

단원 김홍도의 그림에서 보이는 다양한 구도감각이 음양대비와 음양조화로 일관하던 겸재의 단조로운 구도감각을 깨뜨리고 있는 것이 그 대표적인 예이다. 뿐만 아니라 풍속화에서도 그 인물묘사를 초상화처럼 정확히 해내서 어진도사(御眞圖寫)가 본업이었음을 과시하게 되는데 조선 고유색을 드러내는 진경·풍속 양대 화풍 중 특히 풍속화가 이들의 손에서 최고의 발전을 보이면서 대미를 장식하게 되는 이유가 여기에 있다. 화재(和齋) 변상벽(卞相璧, 1730-?)같은 화원화가는 초상화 그리는 기법을 영모화(翎毛畵)에 적용하여 짐승의 모습을 극사실적으로 핍진(逼眞)하게 그려내기도 하였다.

김홍도 「길쌈」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

김홍도 「길쌈」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

정조대왕 「파초도」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

정조대왕 「파초도」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

변상벽 「윤급 초상」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

변상벽 「윤급 초상」 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

한편 이들이 이처럼 진경풍속화풍의 계승 발전에 매진할 수 있었던 것은 이들의 절대적인 후원자이던 영조와 정조가 진경문화에 대한 충분한 이해가 있었기 때문이었다. 특히 이들의 양성에 앞장섰던 같은 세대의 정조대왕(1752-1800)은 비록 국왕이지만 당대를 대표할 만한 최고의 학자이자 예술가로 『홍재전서(弘齋全書)』184권 100책이라는 방대한 문집을 남기고 <파초>나

<국화> 같은 그림을 남긴 분이었다.

청조문화(淸朝文化)가 움트기 시작하다

그래서 정조는 진경문화의 바탕 사상인 조선성리학이 이미 백 여 년 동안 그 절정을 구가하며 사회를 주도해 왔으므로 이제는 노쇠하여 그 기능에 더 이상 기대하기 어렵다는 사실도 간파하게 된다. 이에 정조는 연경사행(燕京使行)의 자제군관(子弟軍官) 출신인 담헌 홍대용(洪大容), 연암 박지원(朴趾源) 등 당시 최고집권층 연소 자제들을 중심으로 청조고증학(淸朝考證學)을 받아들이려는 북학(北學)운동이 일어나자 규장각의 제도를 개편하여 이들의 학문 활동의 터전을 마련해 주는 등 적극 지원을 아끼지 않는다. 그 결과 연암 일파인 청장관) 이덕무(李德懋) 냉재 유득공(柳得恭), 초정 박제가(朴齊家) 등이 규장각 검서(檢書)가 되어 규장각을 실제 운영하며 청조문화(淸朝文化)를 수용해 들이니 이제부터는 진경문화에 서서히 청조문화의 영향이 배어들기 시작한다.

이는 곧 북학을 이념기반으로 하는 새로운 사회건설을 예고하는 변화의 조짐이었는데 이런 개혁의 움직임이 온건하게 진행되어 갈 수 있었던 것은 신구이념에 정통하였던 문예군주인 정조가 개혁의 속도를 적절하게 조정해 가고 있었기 때문이었다. 정조의 개혁이 문화예술 분야에 깊이 영향을 준 것은 말할 나위가 없다.

이는 곧 북학을 이념기반으로 하는 새로운 사회건설을 예고하는 변화의 조짐이었는데 이런 개혁의 움직임이 온건하게 진행되어 갈 수 있었던 것은 신구이념에 정통하였던 문예군주인 정조가 개혁의 속도를 적절하게 조정해 가고 있었기 때문이었다. 정조의 개혁이 문화예술 분야에 깊이 영향을 준 것은 말할 나위가 없다.

문화예술의 꽃을 피운 정조시대

조선의 고유색 짙은 진경문화는 정조의 치세 하에서 대미(大尾)를 찬란하게 장식하면서 북학문화로 연결되어 갈 수 있었던 것이니, 단원이나 혜원의 풍속화나 화성행궁, 화성 등에서 그 사실을 확인할 수 있다. 결국 정조시대 진경문화는 조선 전체 문화예술의 꽃으로 평가받는 것이다.

화홍문 전경 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

화홍문 전경 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

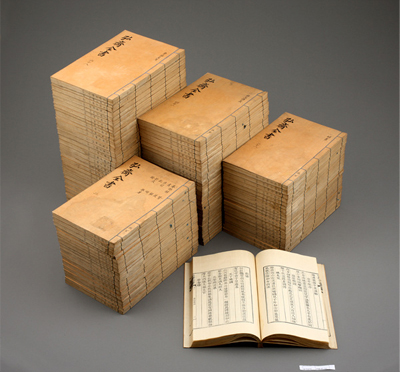

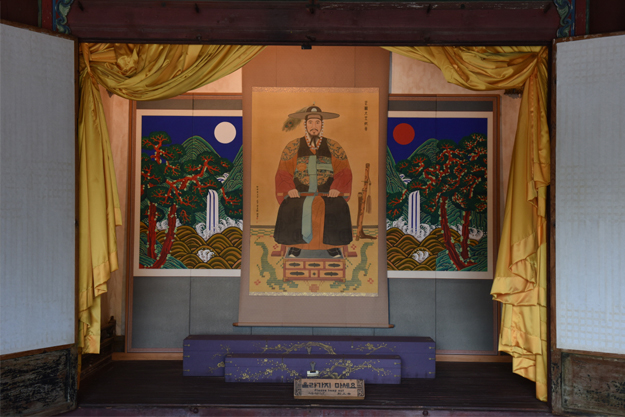

운한당 정조 영전 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >

운한당 정조 영전 < 출처 : 문화재청 국가문화유산포털 >